日本にはコーヒーの生豆から自家焙煎を探求し、その魅力を最大限に引き出す手段としてハンドドリップ方式を貫く珈琲店がある。店主のコーヒー哲学もスパイスとなった、とっておきの一杯を巡る第5回は、千葉県船橋市の「喫茶いずみ」へ。独学でコーヒーを探求してきた、研究者のような店主を訪ねた。

PROFILE

伊藤拓史 (いとう たくみ)1981年生まれ、千葉県出身。2010年「喫茶いずみ」開店。コーヒードリップの朝練講習を行うほか、盛岡コーヒーフェスティバルにも参加。含蓄のあるコーヒーマニアたちにも一目置かれる存在。

深煎りを探求するコーヒー実験室

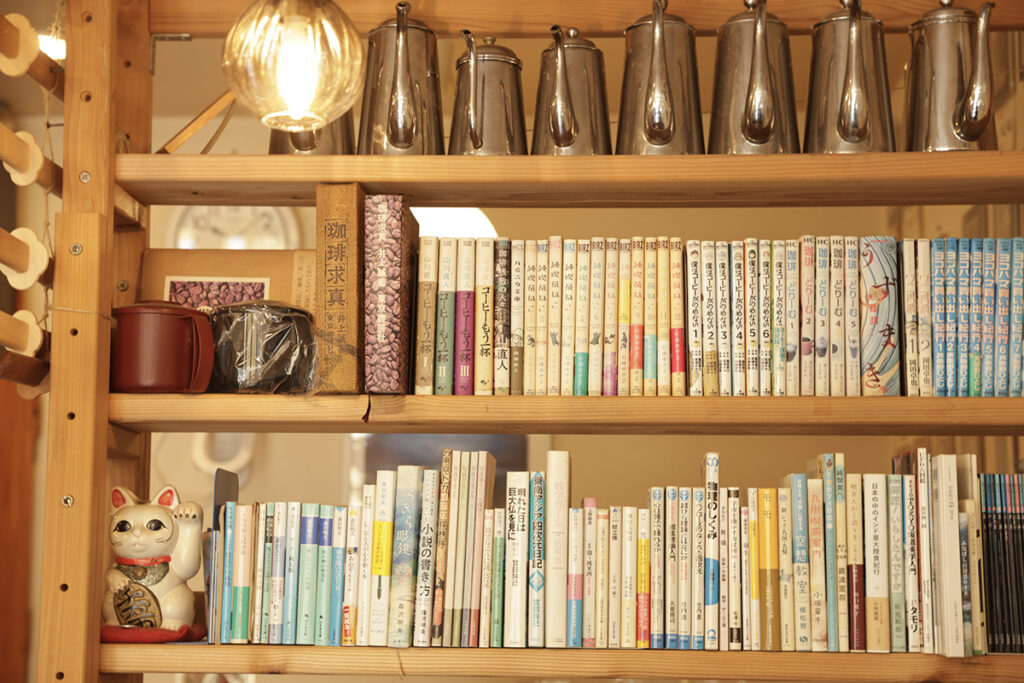

店の書棚にはコーヒー関連の書籍に混じり、物理学のタイトルも目を引く。伊藤さん曰く「理論物理学とコーヒーは通じるものがある」とか。

“只ならぬコーヒー”を振る舞うコーヒー侍”がいると聞いて訪れたのは千葉県船橋市。メインターミナルからローカル線を乗り継ぎ、ようやく辿り着いたのがコーヒーマニアたちの間で噂に名高い「喫茶いずみ」である。今どきの洒落たカフェでもなく、クラシカルな純喫茶とも異なる。店内は一見すると雑然とした雰囲気だが、店主・伊藤拓史さんの話に引き込まれ、ここは“コーヒーの実験室”のようだと納得する。そう思えた瞬間から、書棚を埋め尽くす本や棚の上に並ぶ試作を重ねたドリップポット、所狭しと床に置かれた生豆などが、謙虚な存在感を放ち目に飛び込む。

1枚目:思い切って投資したという「リードミル」

2枚目:書棚の上には注ぎ口の研究を重ねた歴代ポットが並ぶ

3枚目:器はローゼンタールのデミタスカップ

伊藤さんがコーヒーに目覚めたのは学生時代。コーヒー専門の大手チェーンでアルバイトをしたことがきっかけだ。豆の購入客が多い店舗で、解説を重ねるうちに興味が募り、向学心から「堀口珈琲」のセミナーを受講するまでに。講義の中でスマトラ産マンデリンやエチオピア産ウオッシュト G-2といったシングルオリジンのコーヒーを試飲し、今までに経験したことのない香りと出会う。その瞬間から伊藤さんはコーヒー道を一直線に歩む。堀口俊英氏の著書『コーヒーのテイスティング』のなかで、コーノ式ドリッパーの河野敏夫の存在を知ると、今度はコーノ塾へも通うように。焙煎をはじめ、点滴のように湯を注ぐドリップの抽出を学び、その奥深さに心酔していく。

ドリップポットの口を独自に改良。鍋に滴り落ちるコーヒーは、数秒火にかけてから提供される。

進む道は心に決めたものの、すぐに扉が開いたわけではない。ネルドリップの代表格ともいえる銀座の名店「カフェ・ド・ランブル」の奥義を目にしたいと意を決し足を運ぶも、当時大学生だった伊藤さんは緊張のあまり扉を開けることができず引き返した。それを繰り返すこと3回。ランブルで一杯のコーヒーに辿り着いたのは社会人を迎えた4度目のこと。以来3ヶ月に1度は銀座に足繁く通い、独学でランブルの味を目指して研究を重ねる。2週間おきの週末に、自宅前の“露天カフェ”で研究成果を披露。6年の年月をかけて資金を貯め、2010年にコーヒー専門の喫茶店を構える。「喫茶いずみ」という名前には、泉のほとりに憩うような店にしたいという思いに加え、絶え間なく湧き出る泉のように清らかな味を目指す気持ちが秘められている。

1枚目:「うちのコーヒーは、是非デミタスで楽しんでいただきたい」と語る伊藤さん、その器のほとんどはローゼンタールや大倉陶園。店のイメージとややかけ離れた心地よい裏切りが、一杯のコーヒーをより特別なものに感じさせる。

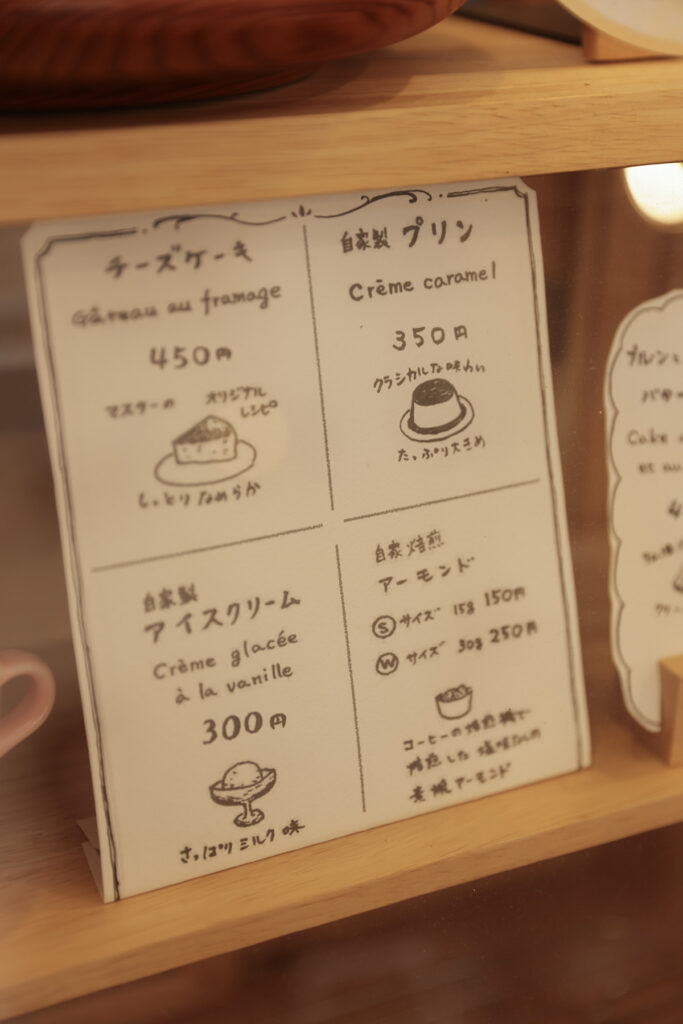

2枚目:奥様の千秋さんが焼いたベイクドチーズケーキ。コクのある糖蜜をきかせ、深煎りのコーヒーの旨みに堂々と寄り添う。

開店から3年ののち、さらなる出会いが待っていた。研究熱心な伊藤さんの噂を聞きつけた、岩手県盛岡市の名店「ねるどりっぷ珈琲機屋」の関 基尋さんから突然の電話を受ける。待ち合わせは伊藤さんのコーヒー人生の原点ともいえる「カフェ・ド・ランブル」。ひょんな会話の流れから、関さんの店で3日間の夏季合宿をする運びとなる。「好きなことを極めたつもりが“自己流”に過ぎなかったと、関さんのコーヒーから気付かされました。一滴一滴の精度を磨きながら、自分に足りない部分をひとつずつクリアする。そんな合宿が2014年〜2019年まで続きました」と伊藤さん。コロナ禍を機に合宿は自動的に卒業へと至ったが、この出会いによって、コーヒーマニアが集うビッグイベント「盛岡珈琲フェスティバル」に出店する好機を得た。

現在、伊藤さんが目指すコーヒーは “言葉を超え、心の琴線に触れるような一杯” だという。スケールを用いることなく湯量や温度を一瞬にして判断し、一滴一滴に精神を集中する。それを極めようと挑む人間性や心意気が漏れ出るようなコーヒーが、デミタスカップには注がれている。

コーヒーの名脇役を手がける伊藤千秋さん。自家製プリンやアイスクリーム、メレンゲ菓子などバリエーションも豊富。

1/100の心の琴線に触れる極みを掲げて

「いつかは30年以上エイジングした豆を焙煎してみたい」と語る伊藤さん。

伊藤さんが用いる焙煎機は長野県のメーカー「井上製作所」の半熱風式。選んだ理由は、「カフェ・ド・ランブル」で使っているものと同じグラインダーの「リードミル」を制作しているから。店を構える際に「リードミル」を導入しようと直接井上製作所を訪ねるが、初回は門前払いだった。諦めきれず3ヶ月後に再訪し、ようやく「リードミル」と井上製作所の焙煎機の両方を手にした。

伊藤さんが焙煎でもっとも心躍るのは、香りの変化を見極めるカッピングの時間。「目指す香りを思い描いて焙煎したつもりでも、抽出したら意図しない方向になることも稀にあります。そんな時は記憶と経験をもとにドリップで補います。でもね、コーヒーは優しいから、きちんと向き合っていれば大抵の場合は笑顔を見せてくれるものです」と続ける。

1枚目:エイジングさせていている豆袋の数々

2枚目:豆が色づいたら一度火を弱め“手網でローストする”イメージで焼くという

カッピングをしながら焙煎を見極める喜びの時間

深煎りをメインとする同店では、焙煎時間の平均は約20分。じわじわ、長くやることで点滴のようなドリップと相性がよいそうだ。酸が膨らむ香りから、芳ばしさが増し、カラメルのような香りに変わったら、その数秒後に豆をドロップする。この日、焙煎していたのは2016年のスマトラ産。エイジングさせているため、積み重ねた方程式にひと匙の“勘”を要する。この職人の“勘”こそが、その人にしか出せない“情緒”であり、物質や言葉の領域を超えた目に見えないものを豆に纏わせるのだとか──物理学好きのコーヒー侍の名言に出会えたところで店を後にした。

1枚目:エイジングを重ねた表情豊かな深煎りが充実

2枚目:銀座の名店「カフェ・ド・ランブル」へのオマージュから、ネルドリップと赤いポットをロゴにデザイン

◾️SHOP DATA

喫茶いずみ

住所:千葉県船橋市夏見台1-19-10-107

電話:047-767-0915

ウェブサイト:http://kissa-izumi.com/

◾️COFFEE DATA

焙煎度合い:中深〜深煎り

焙煎機:「井上製作所」半熱風式1.5kgタイプ

グラインダー:リードミル

抽出:ネルドリップ

種類:シングルオリジン(16種類)、ブレンド(4種類)

器:デミタスはローゼンタールを中心としたヴィンテージ