シルクを使った化粧品は数あれど、ここまでシルクを贅沢に詰め込んだ化粧品はないだろう! というItoguchiに出会う。なぜふんだんにシルクを使うことができるのか? その理由は着物にあった。

シルクは第二の肌

シルクは肌に良いとされている。なぜなら人の身体をつくる20種類のアミノ酸のうちの18種類がシルクにも入っていて、pHも人の肌と同じ、つまり、人間の皮膚とシルクは、かなり近いものだからだ。人間の肌はシルクと接触してもほぼ何の違和感もないどころか、医療用のガーゼでもシルクが使われているように、体が傷ついていた場合などは、むしろ本物の肉体よりも優れた第二の肌として、体の再生を助けもする、ということが経験的にだけでなく、科学的にも明らかになってきているのだそうだ。

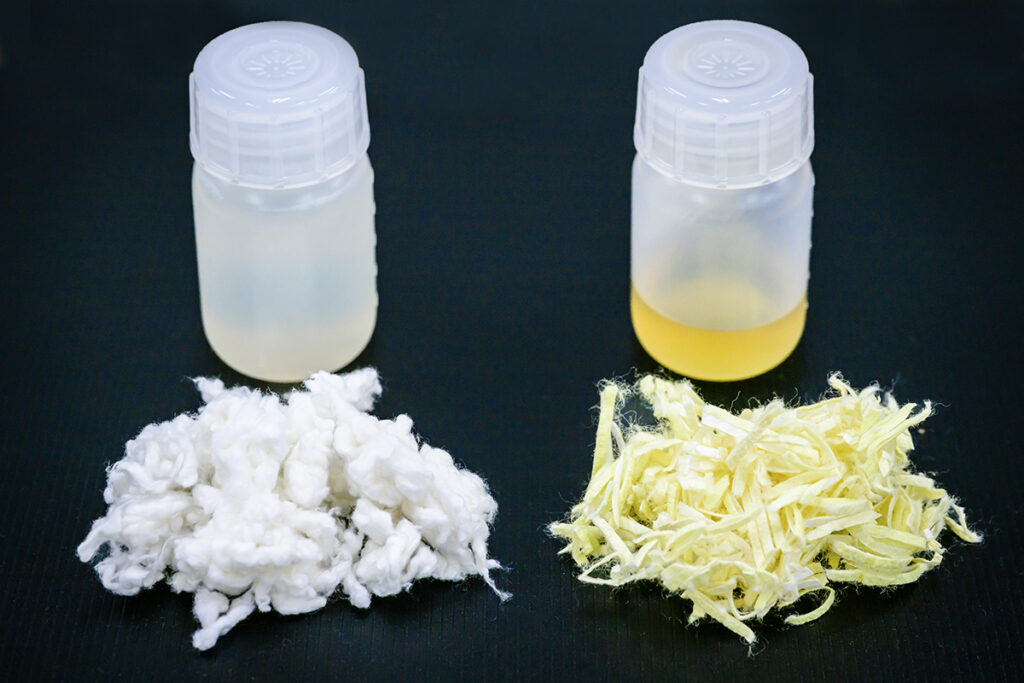

となるとそれを化粧品にも使おうじゃないか、という発想になるのは理の当然といったところで、とりわけ「セリシン」という成分は化粧品にはよく使われている。これは精練前のシルクに存在するもので、人の皮膚表面の天然保湿因子(NMF)と近く、肌に浸透しやすい保湿成分かつ、抗酸化や紫外線吸収といった力も持つという。

そしてもう一つ、シルクを構成する成分であるフィブロインは、まさに絹糸と言ってイメージするもので、こちらも生体に馴染みやすく、細胞の再生を助けることから、栄養補助剤に使われたり、人工皮膚の素材として医療分野で研究されていたりする。

ところで、ここであらためてシルクが何からできているかというと、これはカイコの幼虫が吐く糸だ。カイコの幼虫は、1kmを超えるほどの長い糸を吐き、この糸で繭を作って、その中で蛹になり、成虫、つまりガに変態する。そして、日本でシルクを使ったものといえば……赤ちゃん向けの産着? 高級なパジャマ? いやいや、着物である。

伝統ある着物の産地、新潟県十日町市で、着物アフターケアビジネスで成長し、業界最大規模となった企業がシルクのプロとして「化粧品として成立する限界まで」シルク成分を詰め込んで生み出した化粧品ブランドが、いま化粧品ファンからベストコスメと称され、注目を集めている。このブランドを「Itoguchi」という。

十日町市博物館「TOPPAKU」の展示。古くはカラムシという植物を使って服を作っていた伝統がある十日町市には、織物産地としての伝統があり、これが江戸時代に一斉を風靡した絹織物である「越後縮」の源流になった。絹糸に強い撚りをかけて、衣服にシボをつけるのがその特徴

着物は使い捨て!? バブル時代に立ち上がった十日町の呉服商

もしも、Itoguchiの化粧品が気になった、という人は、ひとまずここまでで、一度、どれでもいいからItoguchiブランドの商品を試してみて欲しい。

ここから先は、Itoguchiがなぜ、注目を集め、高いパフォーマンスを発揮するのかの説明なのだけれど、話は1976年にまで遡る。京都に次ぐ着物の町、新潟県十日町市で、岡元松男という人物が着物の卸業を始めた。

日本は高度経済成長期を越え、むしろオイルショックが騒がれた時代。とはいえ、日本がこの打撃から早々に立ち直り、10年もするとバブル景気を迎えたのはご存知のとおりで、岡元も清く正しく、越後の呉服屋をやっていた。

しかし岡元には、業界に対する疑問があった。着物を買ったお客さんが、買っても着物をなかなか着てくれないのだ。理由をたずねてみると「大切な着物だから汚さないように着ないようにしている」「汚れてしまったからもう着れない」。

いやいやそんなバカな! 日本には伝統的に「悉皆屋(しっかいや)」という着物の相談所のような業者がいて、洗濯・修理も請け負っているはず。ところが調べてみると、この業者は昭和20年代には10万人に1軒程度の割合で存在していたものの、高度成長期にほぼ途絶えていたようなのだ。残っていたのは芸者の着物の世話をする都合上、その技術を保持していた少数の職人のみ。

「当時の着物業界にはアフターケアの概念がなくなっていたんです」

しかし、100万円、200万円とするものを売りっぱなしにするというのは先進国では通らないのではないか?

岡元松男氏

7年間で全国150軒以上の呉服店を回って、アフターケアの必要性を訴えたものの、同意は得られなかった。聞かれるのは「女性は着物を所有しているだけで幸せなんです」「キレイな店頭に汚れたものを持ち込まれたらほかのお客さんが迷惑」「どうせたいして着ないんですから……」という声ばかり。そんななか、着物を所有する人の家では、貴重な着物がタンスの中で黄変していく。

「私はそこに強い危機感を持ったんです」

と岡元は言う。

「消費者がこれだけ困っているのに、そこに手を差し伸べる人がいない」

時代も悪かった。バブル景気が到来していたのだ。古い着物がアフターケアで着られるようになったら、新品が売れないではないか。岡元は、そんな周囲の反対のなか、職人のもとに社員を派遣して技術を習得し、小さな着物手入れ専門店を十日町市につくった。

「業界からは違和感をもって迎えられました」

と言う岡元のニュービジネスはさんざんだった。

糊口をしのげたのは、縁があったお茶の世界の人たちが仕事を依頼してくれたからだという。岡元の店に着物の修理を頼んだ客が他の客を紹介する。そんな仕事が、続いていった。着物のやり取りをする宅配便の小さな通信欄に「感謝感激です。もう着れないとあきらめた着物が着れるようになりました。ついては◯◯さんにも紹介したい」。

「ただ、個人のお客さんと一件、一件、直接やりとりするのは大変ですし、元々が卸売業者ですから、どうしても卸価格が基準になっちゃって、ずっと赤字だったんです」

ひとくちに着物の汚れ、と言っても実態は様々。ひとつひとつ、対応方法が違う。単に洗うにしても扱いは簡単ではないし、一旦、色を抜いてから再度、着色する、汚れの箇所に色や模様をつけて分からなくする、などという高度な技術を要するケースもある。

岡元氏の興した会社「きものブレイン」は現在も着物のアフターケアの専門家集団。複雑な模様がある箇所についた汚れを分からなくしてしまう技術は魔法のよう

せめて受発注は効率化しようと呉服店をまわって、アフターケアは請け負うと言っても冷たい反応。銀行も、あと1年で融資を打ち切ると言ってきた。

追い詰められた岡元を救ったのはバブル崩壊だった。1991年夏、着物の販売はガタ落ちし、呉服店が相次いで倒産。ここで「岡元さんの言う通りだった」「アフターケアを教えて下さい」と業界からの連絡が殺到し、1000件を超える取引依頼が岡元のもとに舞い込んだ。

「急に、寝る間もないくらいに忙しくなりました。当社の名前は良くも悪くも業界で知られていたから」

と岡元は笑う。そこからは業界のトップランナーであり続けた。当然、同様の業態をとって追いすがってくる企業はある。しかし、岡元は常にその先を行った。結果、全国の呉服店、レンタル店から注文を受けての着物のアフターケア業務に留まらず、製品の検品、修正、撥水防汚加工、縫製、リサイクル、新品の製造販売、さらには着物の保管とデリバリーまで、およそ着物に関わることは何でも手掛け、着物のあらゆる困りごとをワンストップで解決するサービスのプロバイダーとして岡元の会社は成長した。

社名は「きものブレイン」。汚れ物を扱う仕事として業界で顧みられることのなかった職人たちの高い技術力と知的な発想への岡元の敬意が込められているという。

「この仕事を続けていくためにどうしても欠かせないのは人」

脳が人体を司るように、着物を司る。「きものブレイン」は着物の頭脳集団なのだ。

シルクを扱う産業なのにシルクの作り手がいない!?

70代になっても意気を示す岡元だが、

「残念ながら着物市場は大きな流れでは下降している。この仕事は必要とされているものだから続けていかないといけない。そのためには、もう一本の柱となる事業がないといけない」

という課題意識を同時に抱えていた。しかし、全国トップレベルの着物加工業を支えていけるほどのビジネスを地方で新たに生み出すことはそうそう容易なことではない。あれこれと検討しているなかで出会ったのが、 京都工芸繊維大学の松原 藤好 名誉教授だった。

「もともと、養蚕は日本の主要産業でした。国は東は東大、西は京大に養蚕の振興策を頼んでいたほどです。この流れを汲むのが京都工芸繊維大学です。松原先生はそこで、カイコの病気の根絶を成し遂げよう、冬で桑がなくてもカイコを育てられる人工飼料をつくろうとしていた人物です」

松原教授は、35年間、最終的には個人のプロジェクトとしても研究を続け、カイコが病気にかからず一年中育てられる、無菌養蚕のメソッドを完成させていた。このメソッドを、東京農業大学のシルクの専門家 長島 孝行教授の協力と、経済産業省による補助事業を利用して、岡元はビジネス化しようとしていった。

「20年前には養蚕農家が日本には1000戸あったんです。それがいまや150戸くらい。しかも、ほとんどが”日本の絹マーク”を国が指定して保護している状態で、途絶える寸前です」

シルクを使う事業を営むものとして、この状況は看過できない、という意識があったという。2015年に開始した、岡元の無菌養蚕事業は、ほどなくして純国産シルクを作り上げることに成功した。品質は、シルク界最高峰とされる、ブラジルのブラタク社(1920年に日本が国策としてブラジルに作った「ブラジル拓殖組合」が母体の企業)の5Aグレードと比較しても同等以上と評価された。

しかし、このシルクはビジネス的にはなかなか難しいものだった。というのも一般的に流通しているシルクと比較した場合、約4倍の価格で売れなければ採算がとれないほどに高級だったのだ。

「そんなときに養蚕関係者が玉川大学と埼玉県との共同研究論文を見せてくれたんです。それは"ささまゆ"という繭が化粧品に適しているという内容のものでした。岡元さん、もう始めちゃったんだから、後にはひけないでしょう? って応援してもらったんですね」

そこから、製糸にはいまのところ向いていないけれど化粧品には好適な"ささまゆ"とよく似た繭が「きものブレイン」で生み出されたのだった。

Itoguchi

ここで、ようやく話が戻ってくるのだけれど、この繭こそが、Itoguchiの化粧品の原料だ。無菌環境で、桑をはじめとした独自配合の餌(これも無菌状態だ)を与えて育てるカイコは、絹糸のために人工的に交配した現在一般的なカイコよりも天然のカイコに近く、桑の色素を反映した黄緑色のシルクを生み出す。そこから緑繭(みどりまゆ)と呼ばれている。

緑繭(みどりまゆ)というけれど色は黄色に近い緑

繭の外側、繭全体の約30%の部分は豊富なセリシンを含み、残り70%はフィブロイン。フィブロインを加水分解するには、濃い塩水で熱して溶かして、その後脱塩する、という手間のかかる工程を踏むのだけれど、自社でカイコから育てている、という強みを活かして、これも化粧品に使用している(化粧水は除く)。

左がフィブロインとそれを加水分解したもの。右がセリシンの原料となる繭の外側の層と加水分解セリシン。セリシンは親水性が高い

そもそも養蚕業がほぼ壊滅状態なので、国内の化粧品メーカーでカイコから一貫生産のところなどないのだけれど、Itoguchiは使いたいだけシルクを使える。使い切れない分や繭以外の部分は、医療関係の企業などに売っているほどだ。

さらに、繭をまるまる使える上に、緑繭(みどりまゆ)がフラボノイドを大量に含むことから、Itoguchiの化粧品は紫外線まで防ぐ。

ItoguchiIを担当しているのは、岡元松男氏の息子の岡元豪平さん(左)。右は、化粧品ビジネスに女性の声が反映されていないのは心配と、製品企画・開発を行う辻井令恵さん

というのもカイコはサナギの状態だと紫外線が致命傷になるため、カイコの繭は、紫外線カット率が高いのだ。Itoguchiの化粧品は、その繭を使っているため、勝手に紫外線カット効果も発揮する。保湿クリームを調べたところSPF17だったとのことで、それをパッケージに記載している。

Itoguchiブランド以外にもいくつかの製品があり、辻井さんが手にしているのは『ulfada ( ウルファーダ )』と名付けられた衣類のトリートメント剤。洗濯後の衣類に使用することで、緑繭(みどりまゆ)のシルク成分を衣類にプラスする。「普通の衣服がシルクの衣服になったよう」と反響が大きい。ちなみに内容的には化粧品レベルだそうだ

ラインナップは、全身シャンプーの『みどりまゆBODY&HAIRモイストシャンプー』を筆頭に、保湿クリーム、クレンジングミルク、泡洗顔料、化粧水、スキンプロテクトクリーム、UVスプレー、さらにこれら化粧品以上に濃厚に成分を凝縮したシートマスクと、洗浄からケアまで一通り揃う。というか、使ってみるともうこれ以上要らない、とおもえる満腹? 満肌? 状態を味わえる。使い心地はサラっとしているけれど、全身がうるおい続ける。

カイコ、スゴいぞ!

Itoguchi 公式サイト (絹生活研究所)

https://shop.silklifelab.com/collections/itoguchi

きものブレイン

https://www.kimono-brain.com/