「アフロ民藝」展示風景

東京・六本木で「ブラック・イズ・ビューティフル」と「用の美」が出会った。 世界が注目するブラック・アーティスト、シアスター・ゲイツによる日本初、アジア最大規模の個展「シアスター・ゲイツ展 アフロ民藝」が森美術館で開催中だ。楽しくて、スタイリッシュで、深い。彼が唱える“アフロ民藝”のエッセンスが充満する会場の様子をレポートする。

最後のセクション「アフロ民藝」の展示《小出芳弘コレクション》(1941-2022年)前のシアスター・ゲイツ。伝統的な常滑焼を研究しながら作陶を続けた小出が遺した、約2万点の陶芸作品を展示。ゲイツは彼の“生涯”ともいえるこの作品群を引き受け、作品を梱包し、目録を作成して、展示し続けようとしている。

ブラック・アートの旗手 シアスター・ゲイツと日本

シアスター・ゲイツは、1973年、アメリカ・イリノイ州シカゴ生まれ。アイオワ州立大学で都市デザインと陶芸、南アフリカのケープタウン大学で宗教学、視覚芸術を学び、アーティストとして活動を開始した。

近年は、ミラノのプラダ財団(2018年)、パリのパレ・ド・トーキョー(2019年)、ベルリンのマルティン・グロピウス・バウ(2019年)、ロンドンのサーペンタイン・パビリオン(2022年)、ニューヨークのニュー・ミュージアム(2022〜2023年)などの美術館で個展を開催。世界的な注目を集め、評価が高まっているアーティストの一人だ。

ゲイツはアイオワ州立大学における陶芸指導教授の勧めで、愛知県常滑市の「とこなめ国際やきものホームステイ」に参加。酪農家の家に1ヶ月間ホームステイし、陶芸に打ち込んだ。以来20年間、常滑焼の窯元や作家、現地の人々との交流を続けている。

《ドリス様式神殿のためのブラック・ベッセル(黒い器)》(2022-2023年)ほか。“魂の入れ物”としての器を探求したゲイツによる、薪を燃料とする穴窯で焼かれた陶器が並ぶ。

黒人文化と日本文化のミックス 「アフロ民藝」の誕生

この日本滞在で彼が開眼したことが2つある。1つは、陶器の色や形が完璧でなくともよく、むしろムラや歪みを“味”として愛でるという日本ならではのモノの見方。もう1つが、日常的な道具や雑器に「用の美」を見出す民藝の思想だ。

ゲイツは本展のステートメントでこう述べている。

“私にとっての民藝の物語は、1960年代、70年代、80年代アメリカでの「ブラック・イズ・ビューティフル」運動のような文化的抵抗の物語と重ね合わせられます”

“民藝と「ブラック・イズ・ビューティフル」運動はともに、植民地主義的ヘゲモニー(覇権)への抵抗としてサブカルチャーを称えるための重要な考え方を教えてくれます”

「ブラック・イズ・ビューティフル」とは、1960年代に始まった、アメリカにおける黒人差別の撤廃を訴えた文化的運動のこと。そして、“「アフロ民藝」は、すばらしい陶芸家たちや地域の伝統との出会いが、私の人生と実践にどのような影響を与えたかを認め、祝福するものです”としている。

煉瓦を敷いた空間《散歩道》(2024年)。奥に見えるのは《アーモリー・クロス#2》(2022年)、右手の壁は《黒人仏教徒の香りの実践》(2024年)、床に置かれているのは《人型1》(2023年)。すべてシアスター・ゲイツ。

オルガンとスピーカーで構成されたインスタレーション、シアスター・ゲイツ《ヘブンリー・コード》(2022年)。右の壁はリチャード・ハント《天使》(1971年)。昨年亡くなったハントの功績を称えるために展示された。

寺院+教会+クラブ?! 楽しすぎる展示空間

最初のセクション「神聖な空間」は、14,000枚ものレンガが敷き詰められた静かな空間。このレンガは、常滑市にある水野製陶園ラボにて本展のために制作されたものだ。歩くたびにタイル同士が摩擦で立てる小さな音を聞きながら歩を進めると、玉砂利が敷かれた神社やお寺に入った時のようなしんとした気分になる。

奥に進むと、今度は教会のような空間が出現する。中央に置かれたハモンドオルガンB-3は、パイプオルガンの代わりとして、黒人教会やゴスペル音楽で広く使われてきたものだ。このオルガンに7個のレスリースピーカーを組み合わせたインスタレーション作品《ヘブンリー・コード》では、毎週日曜日の14:00〜17:00の間、途中休憩を挟みながらオルガン奏者による演奏のパフォーマンスが行われる。

左手前は《ハウスバーグ》(2018/2024年)。奥の壁面は、右から《トコ》、《アフロ民藝》、《トコトコトコ》(いずれも2024年)。

《みんなで酒を飲もう》(2024年) 背面の棚には、明治から昭和初期まで、酒屋で少量の酒を買う客への貸し徳利として利用されていた「貧乏徳利」がずらりと並ぶ。カウンターにはDJブース。

木の看板作品《TOKOSSIPPI 文化事業局》(2024年)とネオン作品《アフロ・ネオン》(2018/2024)を組み合わせた作品の下の展示ケースには、ゲイツが収集した陶器コレクションが並ぶ。

一方、最後の展示室では氷山形のミラーボール《ハウスバーグ》が光を放ちながら回転中!背面に常滑焼の「貧乏徳利」がずらりと並んだカウンターバーにはDJブースも備わっている。ここはもはや、クラブだ。「常滑」と「ミシシッピ」を掛け合わせた「TOKOSSIPPI」の文字が大きく掲げられた看板作品も楽しい。

ここまで来れば、民藝と黒人文化の融合ってどういうこと? アフロ民藝って何?という疑問など吹き飛んでしまうだろう。シアスター・ゲイツというひとりのアーティストの中で2つの文化、2つの価値観がブレンドされて、独自の新しい美が生み出されている。この空間にいるだけでそれが体感できて、嬉しくなってくる。

「ブラック・ライブラリー」の高さ4mの本棚。ゲイツが過去15年間にわたり蒐集し、保存・管理してきたアーカイブの一部を再現している。

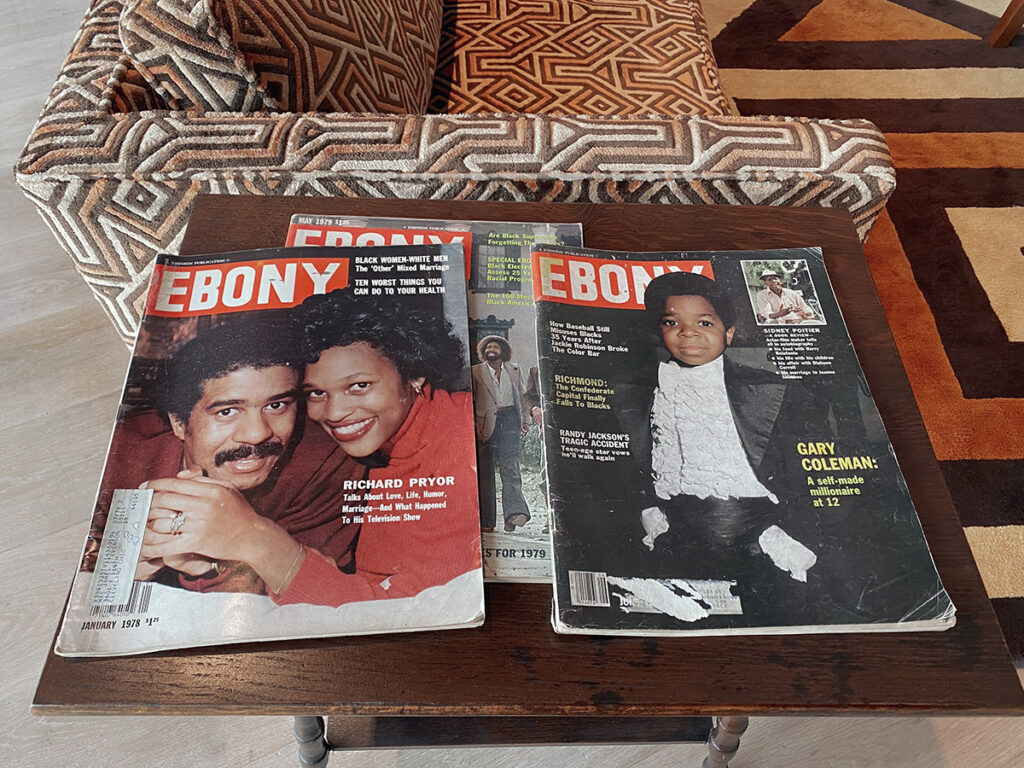

「ブラック・スペース」。ソファに座り、1942年にアフリカ系アメリカ人のジョン・H・ジョンソンと妻のユーニス・W・ジョンソンによってシカゴに設立された出版社ジョンソン・バブリッシング・カンパニーが発行していた『エボニー』や『ジェット』を手に取ることも可能。

「年表」展示風景。写真や実物を交えながら、世界史、日本史、黒人文化史、民藝の歴史、そしてシアスター・ゲイツの創作の過程を詳細に記した年表は圧巻だ。

1日では時間が足りない!資料展示も圧巻の充実ぶり

展示の途中には、数千冊の資料を収めた4mもの高さの本棚が並ぶスペース「ブラック・ライブラリー」がある。黒人史やブラック・カルチャー、ブラック・アートに関する数千冊もの本は、実際に手に取って閲覧することができる。

その隣には、大きな窓から見える53階からの眺めを楽しみつつソファに座り、『EBONY』、『JET』などの雑誌を読むことができるラウンジ「ブラック・スペース」も。

そして「年表」の部屋がすごい。常滑や民藝の歴史、アメリカ黒人史、ゲイツ自身の歩みを、写真や実物を交えながらタイムラインに沿って追うことができる。ここには、ゲイツが生み出した架空の日本人陶芸家「山口庄司」のプロジェクト、「ヤマグチ・インスティテュート」の年表も差し挟まれる。世界と日本の歴史と美術史、工芸史を大づかみにしながら、ゲイツの活動を細かく追うことができる貴重な資料だ。

こうしたスタイルの年表は森美術館の“名物”ともいえるもの。これを読み込むことで、今後のアートへの理解の解像度を爆発的に上げることができるだろう。

約2万点の陶器が並ぶ《小出芳弘コレクション》(1941-2022年)ほか。

美しく楽しい展示と、圧倒的な量の資料。自分の興味のままに面白がるだけで、これらが脳内でブレンドされ、自分の中に確実に何かが残るだろう。そう実感させてくれる展覧会だ。

そして、なんと現在、世田谷美術館で「民藝MINGEI―美は暮らしのなかにある」も開催中だ。偶然同時期に行われている2つの展覧会を両方見ることで、どちらもより深く、豊かに楽しむことができる。

「民藝MINGEI―美は暮らしのなかにある」もレポートしているので、併せて読んで欲しい。

(記事はこちら:https://z-mile.com/experience/mingeiten/)

2つの展覧会を巡り、インスタグラムにハッシュタグ「#世田美と森美でW民藝展」を付けて投稿すると、抽選で展覧会グッズがプレゼントされるキャンペーンも行われているという。一緒に盛り上がっちゃうのが正解だ。

シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝

会場:森美術館

会期:4月24日〜9月1日 会期中無休

開館時間:10:00〜22:00

*火曜日のみ17:00まで。ただし8月13日(火)は22:00まで

入館料:一般平日オンライン予約1,800円ほか

Webサイト:www.mori.art.museum