よく耳にする「民藝」という言葉は、さまざまな意味をもっている。そのため、連想されるイメージは人それぞれだ。今の私たちにとって、「民藝って何?」という疑問に答えてくれる展覧会が東京・世田谷美術館で開催中だ。

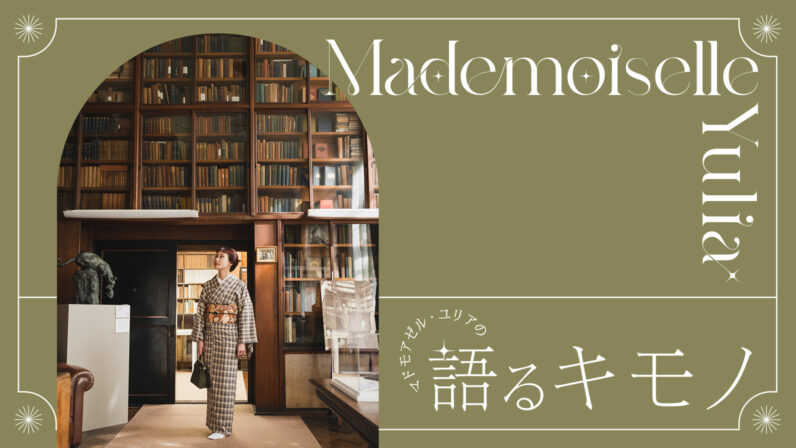

1941年に日本民藝館で行われた「生活展」の再現を試みる展示

初夏に東京で充実した1日を過ごしたいと思うなら、今すぐ世田谷美術館に行くべきだ。なぜならこの美術館は約11,000本もの高い木がそびえる都立砧公園の中にあり、展覧会の前後に緑のシャワーを浴びることができるから。美術館エントランスまでのアプローチも、緑のトンネルのようで気持ちがいい。

バス停から美術館に向かう道は、緑のトンネルのようだ。

この世田谷美術館で6月30日まで開催されているのが「民藝 MINGEI―美は暮らしのなかにある」だ。

本展は、昨年7月に大阪、10月にいわき、今年2月に広島と続いた巡回展。東京での展示後、富山、名古屋、福岡と続く。国内2〜3か所を巡る展覧会はよくあるが、ここまで多くの場所に巡回する展覧会は珍しい。つまり、それだけ多くの人に見られることが想定されているということ。展示された品物を通して見ることで、民藝という言葉が表すもの、民藝という言葉が指し示すものが、頭ではなく、目でわかる。ふだん民藝という言葉に馴染みがない人にも広く開かれた、風通しのよい展示内容となっている。

「生活展」の再現を試みる展示の一角。各国から集められた家具や道具がコーディネートされ、椅子の暮らしに火鉢のような昔の道具が取り入れられている。

展示室でまず目に入るのは、1941年に日本民藝館で行われた「生活展」の再現を試みる展示だ。展示室に生活空間を作り、家具や生活道具が配置され、テーブルの上には食器が並べられている。テーブルコーディネートという言葉が輸入されるはるか前の話である。展示ケースに1つずつ並べられた状態とは異なり、その品物がどのように生活に根付いているのかがひとめでわかる。

燭台 江戸時代 19世紀 日本民藝館

上部にろうそくを挿し、火を灯して持ち運べるように柄がカーブしている。皿の下に吊るされているのは、ろうそくの芯を切って火を消すためのはさみ。切った芯は台座の蓋を開けて捨てられるようになっている。

民藝は、思想家の柳宗悦(やなぎむねよし)が、1926年に富本憲吉、河井寬次郎、濱田庄司という3人の陶芸家とともに発表した『日本民藝美術館設立趣意書』で初めて使われた言葉だ。イギリス人陶芸家のバーナード・リーチや染色家の芹沢銈介なども仲間に加わり、大正時代から昭和の戦後にかけて日本各地を巡った。古いもの、現役で使われているもの、そして当時はまだかろうじて残っていた、名もなき職人や農閑期の農民が手作りする新品。さまざまな日用品や道具のうち、とくに美しいものを収集し、それらを「民藝」と呼んだのだ。そして、ただ使うためだけに作られた形に見出した美しさを「用の美」と表現した。

朝鮮半島 網袋(鶏卵入れ) 20世紀初頭 藁 日本民藝館蔵

こうして民藝運動のメンバーの目にかない、見出されたもののみがコレクションされている点が、民俗学や歴史学の資料として集められた昔の道具や日用品の展示とは大きく異なる。そのため、民藝の展覧会は博物館ではなく美術館で行われるのだろう。

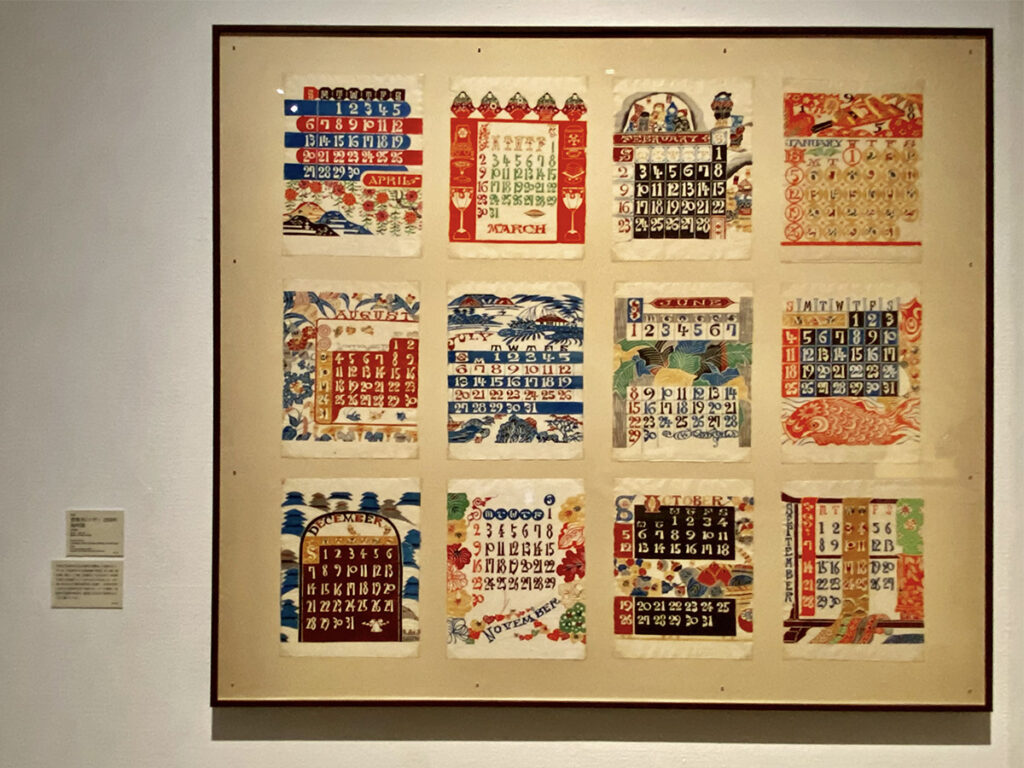

型染カレンダー 1958年 海外版 芹沢銈介 東京 1957年 静岡市芹沢銈介美術館

頭に入れておきたいのは、民藝運動を牽引した柳宗悦以外のメンバー、富本憲吉、河井寬次郎、濱田庄司はいずれも陶芸家として、芹沢銈介は型絵染作家として、人間国宝に指定された指折りの高名な作家であるという点だ。バーナード・リーチももちろん高名な陶芸家である。彼らの作品は、名もなき職人が作った「民藝」の品と同じ空間で展示されることも多いが、民藝の品々とは一線を画している。

柳宗悦は「親しく人の手によってつくられ、実生活の用具となったものを指すのである。わけても民衆に用いられた日常の雑器である」と定義している。

緑黒釉掛分皿 因幡牛ノ戸(鳥取) 1931年頃 日本民藝館蔵 Photo: Yuki Ogawa

民藝運動の指導によって生まれたモダンなデザインは、現在も作り続けられている。

民藝の産地を紹介する展示。岩手県の鳥越竹細工の作品と、作り手である柴田 恵氏のインタビュー映像。

また、彼らは民藝の品々を収集するだけでなく、作り手と交流し、時には指導も行なった。本展では、過去に民藝運動のメンバーに見出され、今も民藝と深くかかわり、誠実なもの作りを続けている作り手とその作品の紹介もされている。

スリップウェア角皿 イギリス 18世紀後半-19世紀後半 日本民藝館蔵 Photo: Yuki Ogawa

加えて、民藝の視線は海外にまで及んだ。イギリスで日用的に使われていた陶器であるスリップウェアや韓国の李朝の器や家具、オランダのデルフト焼など、現在も骨董として高い人気をもつものは、柳らが民藝運動を通じて日本に紹介したといえる。

とくにスリップウェアは、バーナード・リーチをはじめとする民藝の作家たちからその手法が日本各地の陶工に伝わり、現在も作り続けられている。

テリー・エリス、北村恵子によるインスタレーション。両氏は、2022年より東京・高円寺に「MOGI Folk Art」を主宰。

このように、民藝という言葉に含まれるものは多岐に渡るが、本展を通して見れば「民藝」の「民藝っぽさ」がつかめてくる。これを現代の自分の暮らしに取り入れるためのヒントが、展示の最後に示される。それが、テリー・エリスと北村恵子によるインスタレーションだ。

エリスと北村は、ともにセレクトショップの草分けであるBEAMSのバイヤーとして活躍し、1994年に「BEAMS MODERN LIVING」、2003年に「fennica」という2つのレーベルをBEAMS内に立ち上げ、北欧モダンのインテリアと柳宗理のバタフライスツールやカトラリー、そして民藝運動と関わりの深い産地の品々を、組み合わせてみせた。民藝がいかに現代に暮らす私たちの気分を上げてくれるのかを、あざやかに提示したのだ。

お互いに新風を吹き込み合ったこのケミストリーは、ファッション業界にも、民藝をはじめとする工芸の世界にも驚きを持って迎えられ、やがて定着した。

民藝の品物や道具が現代の暮らしに生かされ、発展すると同時に、民藝の思想もまた、発展している。現在、森美術館で開催中の「シアスター・ゲイツ展 アフロ民藝」では、シアスター・ゲイツが、「ブラック・アート」と「民藝」を融合させた「アフロ民藝」を唱える展示を行なっているのだ。こちらもレポートしているので、併せて読んで欲しい。

(記事はこちら:https://z-mile.com/experience/theastergates_afromingei/)

民藝 MINGEI―美は暮らしのなかにある

会場:世田谷美術館 1階2階展示室

会期:4月24日〜6月30日

開館時間:10:00〜18:00(入場は17:30まで)

休館日:月曜

入館料:一般1700円ほか

Webサイト:https://mingei-kurashi.exhibit.jp/

お問合せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)