海外旅行の目的のひとつは、その国の文化や魅力を理解、体感することにある。たとえば日本人が海外に行き、その町の中心であり、人々の心の拠り所である教会を訪れるように、外国人が神社を訪れるのは、日本の文化や日本人の精神性を理解するうえで、”神道”が切っても切れないものだからだろう。近年は、神社を訪れて自然の中に身を置き、和の雰囲気を味わうだけでなく、参拝したり伝統的なお祭りや儀式に参加したいという人が増えている。

今回、その儀式のひとつである神前式を通して、そこに込められた日本の文化や日本人の精神性について考えてみたい。

そもそも神社での結婚式、つまり神前式が始まったのは1900年(明治33年)と意外に歴史は浅い。日本にはもともと「結婚式」という習慣はなく、花嫁道具を新郎家に運ぶ「道具入れ」、花嫁が新郎家に移動する「嫁入り」、新郎家に親類縁者をもてなしてお披露目をする「祝言」の3つを合わせて「婚礼の儀礼」と呼んでいた。つまり、新郎の家で行われる今でいう「人前式」が一般的だったのだ。

1900(明治33)年に当時の皇太子殿下(後の大正天皇)の婚礼の儀が皇居内の賢所の御神前で行われたことで、当時の日比谷大神宮(現在の東京大神宮)が一般の人々に向けた神前式をスタート。日本古来の伝統と美風を継承した日本人らしい結婚式として注目され、現在では多くの神社で神前式が執り行われている。

今回訪ねたのは、今年で鎮座100年を迎え、1世紀にわたる長い歴史の中で、多くの結婚式を執り行い、夫婦と家族の縁を結んできた乃木神社。軍人であり教育者でもあった乃木希典と妻の静子を「夫婦和合」の神様として祀っている。

日本には他にも菅原道真を祀った太宰府天満宮や江戸幕府を開いた徳川家康を祀った日光東照宮などがあるが、キリスト教やイスラム教など一神教を信仰する外国人からすると、役割や祀られている神様が違うということは、理解しづらいと同時に魅力に感じるところかもしれない。

神道では雨、風、山、海、雷といった自然はもちろん、人や物、土地などのあらゆる存在を神として崇拝する「八百万の神」という概念にもとづき、万物に神が宿ると考えられている。そのため、国家や社会に多大な貢献をした人物を神として祀り、崇敬することは決して不思議なことではない。

「そもそも神社に参拝したり、儀式を行うということは、神様に何かをお願いするということです。日常において誰かに何かをお願いをするとき、私たちは身だしなみを整え、相手が喜んでくれるであろうお土産を持っていき、挨拶やプレゼンテーションをしますよね。結婚式も同様で、きちんとした婚礼の装束に身を包み、神前にお酒やお米などをお供えし、神様に喜んでいただくためにエンターテインメントとして演奏や舞いを捧げる。そうして願いをかなえてもらおうというものなのです」

乃木神社の神職・井戸睦氏は言う。

では、実際に乃木神社ではどのようにして挙式が進行されるのか。その流れをみてみよう。

1参進(さんしん):雅楽の生演奏を筆頭に、神職と巫女に導かれ、新郎新婦と両家の参列者が本殿に入場する 2修祓(しゅばつ):心身を清めるために斎主が参列者のお祓いをする 3斎主一拝(さいしゅいっぱい):参列者全員で神様に一礼し、挨拶をする 4祝詞奏上(のりとそうじょう):神職が神様に新郎新婦の結婚を報告をし、2人が幸せに暮らせるようお願いをする 5誓盃の儀(せいはいのぎ):新郎新婦がお神酒で結婚の誓いをたてる盃の儀式 6誓詞奉唱(ちかいのことばほうしょう):新郎新婦が夫婦としての誓いの言葉を読み上げる 7玉串奉奠(たまぐしほうてん):榊の枝に紙垂(しで)や麻紐を結びつけた玉串を新郎新婦が神様に供える 8指環の儀:新郎新婦が指輪を交換する 9舞楽奉納:神様に舞いを捧げる 10親族固めの盃:両家が親族としてのつながりを固める盃の儀式 11斎主挨拶(さいしゅあいさつ):神職から両家に祝辞を述べる

なかでも、神道が何より大切にしているのが「清浄であること」で、そのための儀式が「修祓」だ。

私たちは、日々生活しているだけで罪を犯し、穢れをまとってしまっている。そこで、結婚の儀式を行う前に、心身を清めるためにお祓いをする。まずは神職によって「祓え給え、清め給え」という「祓詞葉」が述べられ、続いて白木の棒に紙垂をつけた「大麻(おおぬさ)」と呼ばれる道具を左右左と振ることで、穢れを大麻に移し取る。

そして、もっとも神前式らしい儀式が「誓盃の儀」だ。

「三々九度」と呼ばれるもので、酒を一杯飲むことを「一度」、それを小・中・大の3つの盃を「三度」ずつ、トータル「九度」交わす。「一度」を3回に分けて飲むのが作法で、一口目は神様へ、二口目は家族へ、三口目はゲストへの感謝と誓いが込められている。

3つの盃にはそれぞれ意味があり、小盃は2人の過去、つまり先祖への感謝を、中盃は2人の現在、これから夫婦で力を合わせていくという誓いを、大盃は2人の未来、つまり子孫繁栄と一家の安泰を表している。

そもそも夫婦の契りを結ぶとき、なぜ酒を酌み交わすのだろうか。

「神様へのお供えものとしては、お米、お酒、お塩、お水がありますが、なかでも一番大事なのがお米です。日本の国ができたとき、神様から米作りをもとに国を治めて繫栄させなさいという神勅(しんちょく)がありました。そのお米を、さらに手間暇かけて醸したお酒には神様の力が宿ると考えられているのです。ですから、新郎新婦が互いに盃を取り交わすということは、神様のお力を介在させることにより、お2人が固く結ばれるということ。それが三々九度の儀式です。親族固めの儀でお酒を飲むのも同じ意味が込められています」(井戸氏)

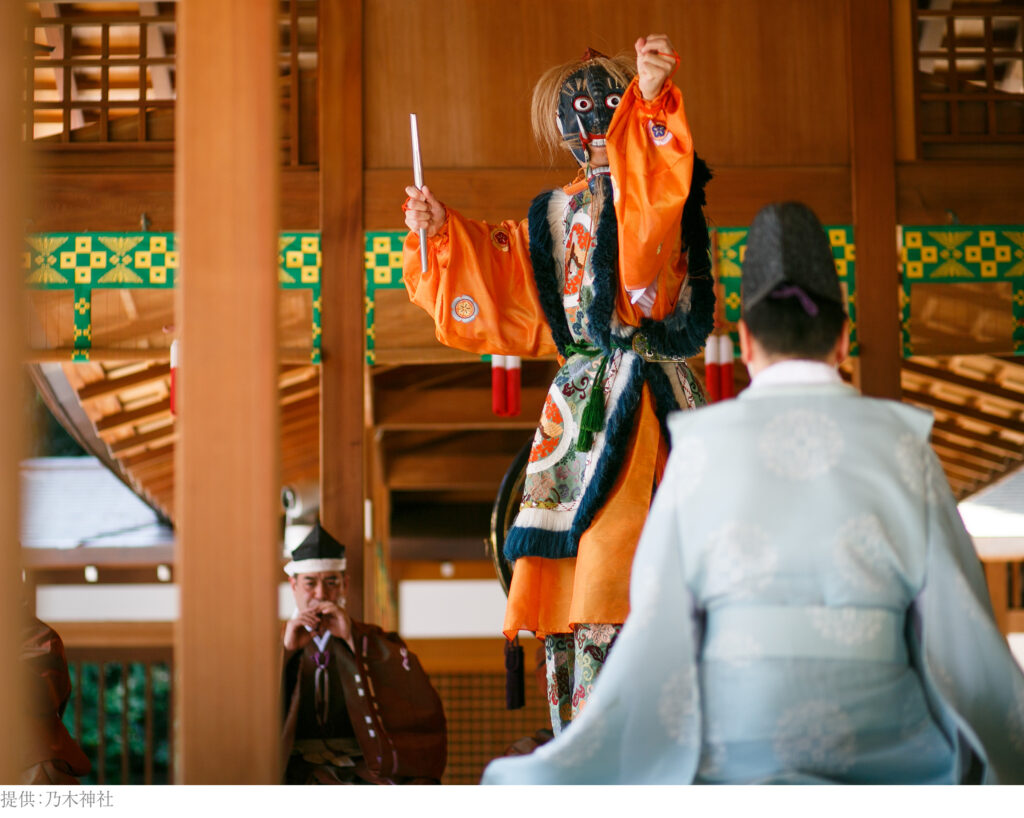

乃木神社ならではの儀式としては「舞楽奉納」があり、雅楽の生演奏で龍が湖面で戯れるさまを表した舞楽「納曾利(なそり)」が奉納される。

古くから宮中の祝いの席で舞われてきた縁起のよい舞で、篳篥(ひちりき)、龍笛(りゅうてき)の荘厳な調べのなか、艶やかな赤い装束に身を包み、龍をかたどった釣り顎の面をつけ、右手に銀色のバチを握りしめて大地を踏み鳴らすようにして舞う姿は勇壮で華やか。一瞬にして時空を超え、都心にいることも、今が令和の時代であることも忘れてしまう。

乃木神社は六本木、赤坂、青山から徒歩圏内にありながら、境内に一歩足を踏み入れると驚くほど静謐な空間が広がっている。枝垂桜にソメイヨシノ、棗や櫂の木といった豊かな緑に包まれた半屋外の社殿は、国立能楽堂や伊勢神宮の神楽殿を手掛けた建築家・大江浩氏の設計によるもので、本殿は伝統的な神明造だが、左右の回廊はモダンでリズミカル。重厚感と軽快さのバランスが絶妙で、現代建築としても評価が高く、洗練された雰囲気も人気の理由だ。

現在、乃木神社での神前式は年間460件ほど。どちらかが外国籍の方というケースも多いという。予約がもっとも集中するのは11月で、次いで10月、桜の季節の3月と続く。時間帯としては、夕暮れからのかがり火挙式が幻想的で、さぞかし人気だろうと思いきや、午前中から12時までに挙式、披露宴で昼ご飯を食べるパターンが圧倒的に多く、海外の披露宴が夜に行われるのとは対照的だ。

乃木神社の尾嵜学氏によると、近年、和装の結婚式は徐々に増えてきているのだそうだ。

「今の若い方たちのほうが、日本の文化に対して興味があり、積極的に取り入れようとしている気がします。日本の挙式スタイルには大きく分けてキリスト教式、人前式、神前式の3つがありますが、神前式は15~17%。この割合は昔からほとんど変わっていませんが、和装の人前式が増えてきているというのが現状です。その理由のひとつには、和装の貸衣装のバリエーションが広がり、ヘアスタイルも鬘(かつら)一辺倒ではなくなってきたことが大きいように思います」

乃木神社 住所:〒107-0052 東京都港区赤坂8丁目11番27号 開門時間:6:00~17:00 授与所・祈願受付所:9:00~17:00 ウェブサイト:https://nogijinja.or.jp/