「バチーン!」

巨体と巨体が対峙し、約300kgの肉の塊がぶつかり合う音が、試合の始まりを告げる。勝敗が一瞬で決まることもある。瞬きは禁物だ。

制限時間はない。ポイントもない。片方が土俵に倒れるか、外に押し出されるまでが勝負。文字通り、勝つか負けるかの戦いなのだ。

日本の国技である相撲は、400年以上ほとんど変わっていない古来のスポーツだ。単純なルールと豪快で容赦のない技、そして謙虚な力士たちの姿は、日本を訪れる外国人旅行者たちを惹きつける。

現在、新型コロナウイルス感染症が影を潜める中、相撲の人気はますます高まっている。

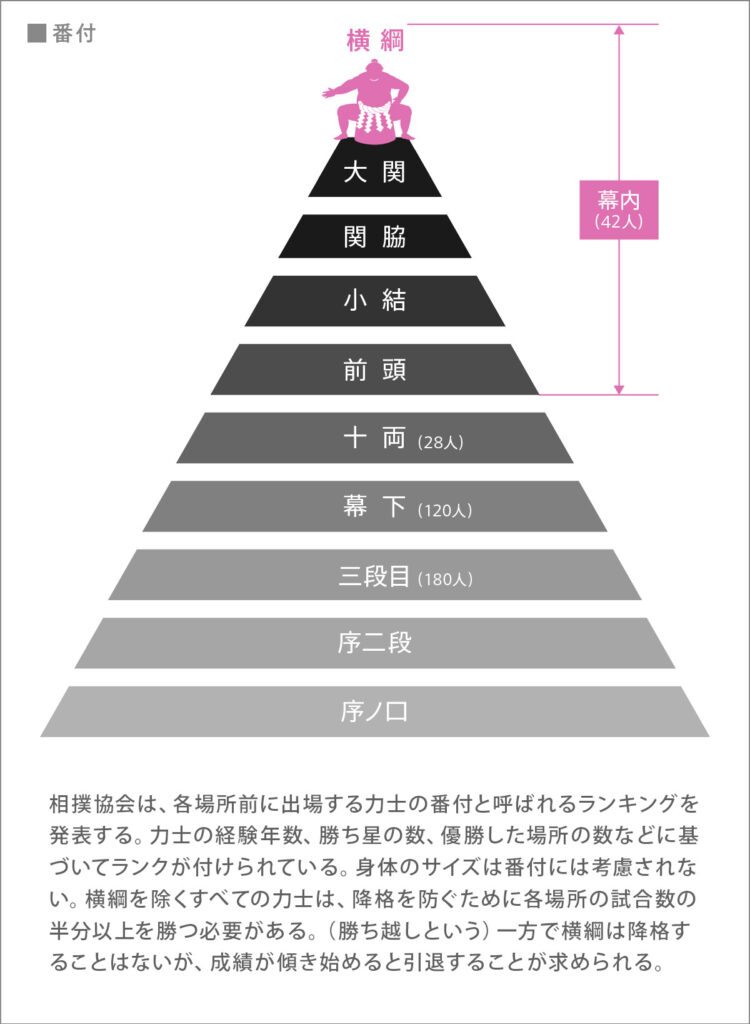

相撲は、本場所と呼ばれる公益財団法人日本相撲協会によって行われている興行が公式戦とされ、本場所での取組の結果に基づき番付(力士の順位表のこと)が決まる。

相撲ファン、観光客、著名人からも人気で、年6回行われる本場所のチケットはすぐに売り切れてしまう。本場所は「年6場所制」で、東京 (1月:初場所、5月:夏場所、9月:秋場所)、大阪 (3月:春場所)、7月(名古屋場所)、11月(九州場所)でそれぞれ15日にわたりトーナメント戦が繰り広げられ幕内力士たちは1日に1試合を戦う。価格は1枚あたり2,300円~14,000円程度だ。

「両国国技館に来ている日本人客や外国人観光客の表情を見ると、その場にいることをとても楽しんでいます。日本人は主に、試合観戦やソーシャライジングすることを目的に訪れていて、観光客は、自分の国では決して味わうことのできない体験をしている。その衣装や儀式、雰囲気と迫力は、普段はスポーツにあまり興味がない人にとっても、最高のエンターテイメントになります。」

そう話すのは、ロンドン生まれのアーティストで、Sumo(Ammonite Press, 2022)の著者

Lord K2(本名:デヴィッド・シャラバーニ)。

彼の著書Sumoには、土俵の中だけでなく、土俵の外での力士たちの日常を写した100枚以上の写真が掲載されており、秘密に包まれた相撲の世界が映し出されている。

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-02-9781781454633

現在、東京を拠点にしているLord K2は、もともと武術に強い関心を持ち、タイの格闘技、ムエタイなども写真に収めてきた。

「私はアジアの格闘技の大ファンで、中でも一番観戦していて楽しいのが相撲です。力士たちの体の大きさ、衣装、習慣や儀式などは、視覚的に非常に興味深い被写体です。」

相撲の歴史をさかのぼる

相撲は、江戸時代(1600年〜)にプロスポーツとして発展し始めた。日本中の力士が江戸に集められ、江戸城で将軍上覧相撲などが行われることもあった。当時の力士の多くは力自慢の武士たちで、臨時収入を稼ぐためのアルバイトとして相撲をとっていたようだ。

プロスポーツとしての最初の興行は1648年、東京の富岡八幡宮で行われた。

そして1925年に財団法人大日本相撲協会が設立され、より厳格なルールが設定された。現在、大日本相撲協会は日本相撲協会として知られている。

「私が相撲を好きな理由は、長い年月ほとんど変わっていないところにあります。あらゆるスポーツ団体が、視聴者へのわかりやすい刺激を求めるテレビ局側の圧力に屈しているのに対し、相撲協会は、相撲というスポーツの伝統を維持することに尽力している。そして、これはとても珍しいことです。」

日本語をあまり話せないLord K2は、どのようにして相撲界の聖域へアクセスすることができたのか。

彼がたどった土俵への道は思いもよらないものだった。

ロンドンのミドルセックス大学を卒業し、ビジネスの学士号を取得した彼は、社会人生活の初めの頃は、ラップトップ片手に世界旅行をしながら株のトレーディングをして過ごしていた。

ある日訪れたブエノスアイレスの街が彼の想像力を解き放った。彼は、まずステンシルとスプレーを使ったストリートアートの創作に魅了され、やがてそれが新しい創作活動へと彼を導いた。それは自分の周りで活動しているグラフィティアーティスト達を写真に収めるというもので、Lord K2というネーミングもその時に考えたものだ。

「もともとは、グラフィティタグ(グラフィティアーティストが使用する自身や所属する集団を表すサイン)として使っていました。格闘技のK1を見ていて、その響きがいいと思ったので。そして、K2は世界で2番目に高い山の名前でポジティブな雰囲気もある。それから、もっとユニークな名前にしたいなと思ってLord(貴族の敬称)を付け足しました。南米にいた時は、私のアクセントやライフスタイル、身なりなどから”貴族っぽい”と言われることが多かったので。」

グラフィティからフォトグラフィへ

最終的に、彼の写真への情熱は格闘技への愛と融合した。

タイでは、ムエタイ業界のあらゆる分野へのアクセスを許可され、ムエタイに関する 2 冊の写真集を出版した。そして次に彼は日本を訪れ、大相撲が開催される両国国技館のあらゆるエリアへのアクセスの許可を得るという驚くべき偉業を成し遂げた。しかし、それにはかなりの忍耐が必要だった。

「許可を得るのはかなり困難でした。最初は、関係者全員から断られました。撮影できるのは限られた写真家のみという厳格な規定があり、私はその一員ではありませんでしたし、日本語も話せませんでした。」

しかし彼は諦めなかった。最終的に何人かのキーパーソンと人脈を築き、1年間の試行錯誤と、心が打ち砕かれるような挫折を経て、相撲協会を説得することができた。

「私のフォトグラフィーという手法は、魅力的な写真を撮ることで相撲にスポットライトをあて、肯定的な評判をを生み出すだろうと考えたようです」

「一般的に相撲についてほとんど知らない世界中のオーディエンスに向けて、私の撮った写真を届けることで相撲に対する見識を与えたり、日本を訪れて相撲を見たり、写真を撮るきっかけを与えたいと思いました」と彼は言う。

だが、相撲の撮影が許可されることと、それを出版する許可を取ることは、また別の話だった。

撮影した写真を出版する許可を得るために、日本の弁護士を雇って特別な免責書類を作成しなければならず、さらにその書類を実際の画像と共に相撲協会にFAXで送らなければならなかった。写真が承認された場合、捺印された承認書類がファックスで返送されてくる。このプロセスは、本に使われるすべての写真に必要だったという。完了するまでに 7 年かかったのも不思議ではない。

嵐の前の静けさ

試合が始まる時、対戦する力士が土俵に向かうにつれて、場内にわずかなざわめきが起こる。土俵は神職によって清められた土の山で、土俵際に座る観客の頭の位置よりも高い。束ねられた稲藁が境界を引く。試合のはじめに力士はその土俵に上がり、厄祓いのための塩を巻く 。

行司の声が響き渡り、両者が向き合う。

力士達は、1メートルもない距離で向き合ってでしゃがみ、緊迫した視線を交わす。

制限時間の4分の間に一度、二度、三度と、今にも飛びかかるかと思うような素振りでこれを繰り返す。

制限時間いっぱいになると行事が促し、力士たちは立ち会いに入る。両者の呼吸が合ったところで、力士たちは激しくぶつかり合う。歓声が上がったと思った次の瞬間には、勝負がついていることがほとんどだ。

時に負けた方の力士が、観客の最前列まで飛んでいってしまうこともある。

また、大番狂わせが起きた際などには、無数の座布団が土俵に向かって投げられる。(近年は、新型コロナウイルス感染症の規制により禁止されている)

幕の内側

Lord K2は、国技館だけでなく、力士たちが稽古をする相撲部屋にもアクセスできるようになった。

部屋には厳格な上下関係が存在する。上位力士は全ての特典を享受し、初心者の力士は雑用をこなし、先輩に奉仕する。部屋には、行司・呼出(試合進行係)・床山(髪結い)も住んでいる。

日本には43の部屋があり、数百人の力士たちが稽古に励み、技を磨いている。

「相撲部屋を訪れる前は、何を期待すればよいのか分かりませんでしたが、すぐに力士への敬意を抱くようになりました。彼らは日々懸命にトレーニングします。表面的にはそう見えないかもしれませんが、彼らの肉体は信じられないほど鍛え上げられていて、なおかつ柔軟性があります」とLord K2は語る。

たいてい新人の朝は5時に始まり、先輩力士たちはその後に続く。一連のストレッチから始まり、その後、土俵での激しい稽古で持久力を養い技術を磨く。親方は座って見守り、時折指示を出したりアドバイスをする。ウェイトトレーニングや別のワークアウトを行うこともある。先輩力士は新人力士を指導し、時には”かわいがる”こともある。そしてトレーニングの最後はまたストレッチで締めくくられる。

Lord K2によると、稽古は非常に過酷であり、力士たちは自らの精神的・身体的な限界を超える鍛錬をするため、苦痛に叫び声を上げることもあるという。

また、「力士の髪型や服装規定、そして部屋や公の場での振る舞いにどれだけの注意が払われているかが興味深い」という。

カジュアルフライデーなんてない

現役の力士は、土俵の内外で厳格な行動規範に従って生活する。着物や浴衣姿で電車に乗ったり、自転車で街中を移動する姿が見られることがある。彼らは車の運転や、現代的な洋服の着用が禁止されているのだ。また、規則によって力士は常に物腰柔らかく控えめでなければならない。相撲の世界では、対戦相手を挑発する”トラッシュ・トーク”のような振る舞いは絶対に行われない。

Lord K2gが相撲を気に入っている理由が他にもある。そのうちの一つが、力士には試合前の準備時間が 4 分間与えられており、それによって試合のペースは遅くなるものの、準備をしてベストを発揮するのに十分な時間が与えられる点だという。彼は、このペースが試合の質を高めているのだと考えている。

また、ボクシングなどと異なり、相撲には体重制限や階級がない。力士達は自分より何倍も大きな相手と対戦することもあり、その際の戦略などはより一層試合を面白くする。体重を増やすことは相撲の稽古において不可欠なことの一つである。そして最も重要なことは、優勝できるのは一場所中に一人の力士だけだということだ。

「稽古以外の場面では、力士たちが楽しく過ごしている姿に驚きました。彼らは親しみやすく、陽気で遊び心があります。近寄り難い見た目とは対照的であり、彼らは真の戦士です」

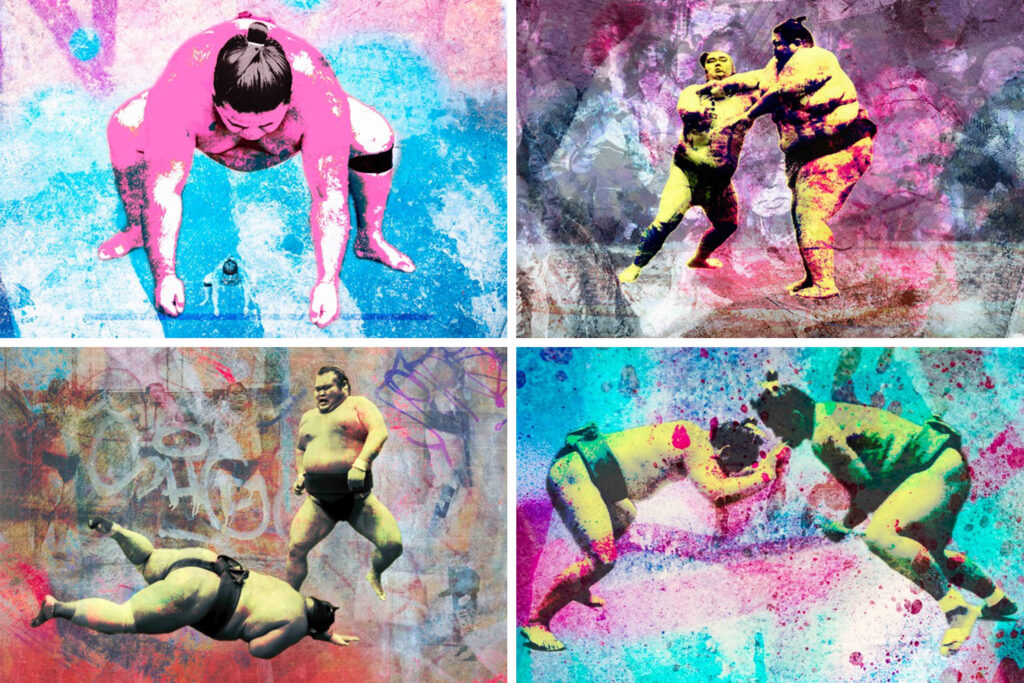

Lord K2は現在、彼の撮った相撲の写真を基にした新しいプロジェクトに取り組んでいる。アクリル絵の具を使用し、色と言葉、グラフィックを写真と組み合わせ、オリジナルのアート作品を制作している。そのスタイルは、アンディ・ウォーホルの後期の、セレブリティやニュース写真を使った作品を思い起こさせる。近い将来、東京で展覧会を開く予定だそうなので、ぜひ現物を見に足を運んでみてほしい。

https://www.lordk2.com/sumo-art-collection

Lord K2(David Sharabani)

フォトグラファーであり、ステンシルグラフィティアーティスト。世界ムエタイ評議会や国際アマチュアムエタイ連盟の写真も多く手がける。

彼の作品は、Asian Geographicの表紙をはじめ、多くのメディアで取り上げられている。また、スポーツのドキュメンタリーに加え、都市のアートを撮影したStreet Art Santiago(Schiffe, 2015)、Tokyo Graffiti(Schiffe, 2018)、Street Art Tel Aviv(Sussex Academic Press,2021)、Street Art NYC(Dokument Press,2022)の著者としても高く評価されている。現在、東京を拠点に活動している。

◾️相撲の世界を体験するなら

相撲の迫力を体感:プライベートガイド付き朝稽古ツアーで日本の国技について学ぶ

金額:¥26,000~ /人

時間:90分

場所:東京都内

>>>予約はこちら

東京・両国の相撲部屋で相撲稽古を見学しよう!専門家の解説とお土産付き

金額:¥40,000~/人

時間:130分

場所:東京都内

>>>予約はこちら