日本にはコーヒーの生豆から自家焙煎を探求し、その魅力を最大限に引き出す手段としてハンドドリップ方式を貫く珈琲店がある。そこで、気骨ある店主のコーヒー哲学もスパイスとなった、とっておきの一杯を巡る連載をお届けしたい。第7回は、インバウンドにも人気の千駄木エリアへ。古き良き日本の景色に溶け込む扉を開くと、カウンタースタイルの洗練された店内で驚きのコーヒー体験が待っていた。

PROFILE

土橋永司 (どばし えいじ) 1991年生まれ、東京都出身。「BLENZ COFFEE」や「Paul Bassett」を経て、神保町の「GLITCHI COFFEE & ROASTRERS」の立ち上げから携わる。2020年12月に千駄木にて「Ignis」をオープン。2023年1月には、鎌倉にも2号店を出店。海外でのデモンストレーションなども積極的に行う。

希少品種で繰り広げるコーヒーイリュージョン

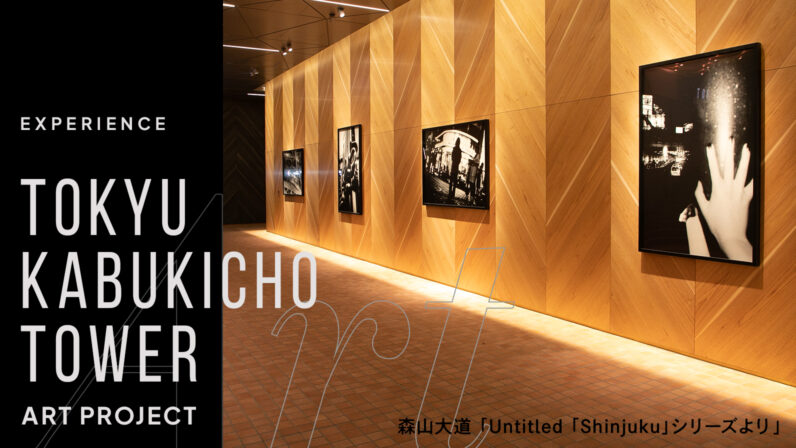

森鴎外や夏目漱石が暮らした東京・千駄木。不忍通りから路地裏を抜けたところに、昔ながらの商店が連なる“よみせ通り”と呼ばれる商店街がある。和洋新旧が入り混じる看板を横目に目指すコーヒー店へ向かうと、昭和の舞台セットのようなクリーニング店の向かいに、モーブピンクの外壁が優しい個性を放つ「ignis(イグニス)」が建つ。ワンショット1万円以上のオークションピースを扱った伝説もあり、同連載をはじめた当初から訪れたいと思っていた店である。

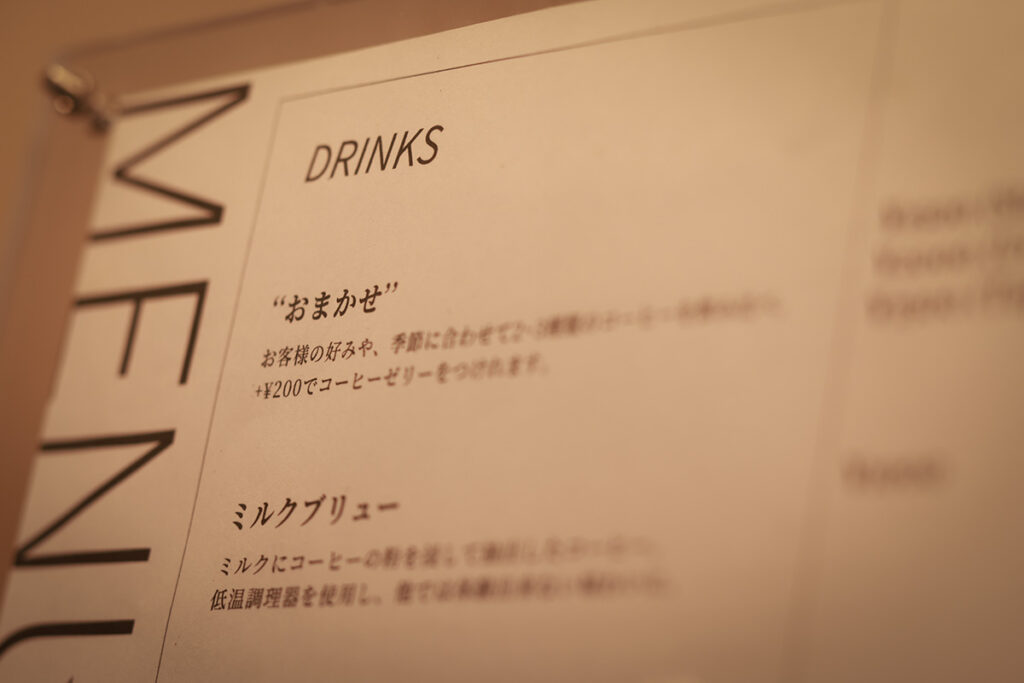

只者ではないと予感させるコーヒー侍のロジカルに染まる前に、まずは既存の概念を覆す一杯を味うことに。メニュー最上段にある“おまかせ”をオーダーした。

1枚目: 希少なコーヒーが揃う同店では、飲み比べができる“おまかせ”が人気。

2枚目:メディカルボトルを模したデザインも秀逸。

“おまかせ”と書かれたメニューには、「スタンダード」「ユニーク」「トップ・オブ・トップ」の3種がある。いずれを選択しても、好みや季節に合わせて2〜3種類を飲み比べることができるコース仕立てとなっている。この度のチョイスは、最高峰の品種だけを扱った「トップ・オブ・トップ」。早速にドリップをお願いすると、カウンターに並べられたコーヒーボトルからパナマの「ゲイシャ」を迷わず取り上げた。昨今のスペシャルティコーヒーの世界でも注目を集め、国際オークションでも常に高値で取引されている希少なコーヒーである。なんでも、フルーティでありながら絶妙な酸味の質を醸し、ジャスミンやベルガモットの余韻が広がるそう。

ひとつひとつの仕草がコーヒーをリスペクトする儀式のよう。

繊細な個性を際立たせる焙煎は、もちろん浅煎りだ。すでにピッキングしてボトルに収めた豆をグラインダーにかける前に、土橋氏は香りを確かめる。「たった一粒でも不調和をもたらす要素があると、味がかわってしまうから」と。「マールクーニックEK43」のグラインダーで豆を挽いたのち、再び香りを確かめて、ようやくドリップのスタートラインにたつ。

ドリップの加減で球体をスライドさせる特殊な装置に期待感が高まる。

カウンターに整然と並ぶ多様な器具から、豆の特徴に合わせて土橋氏が選んだのは「ハリオ」のドリッパー。それを据える特殊な装置は、オーストラリア製のスタンド「PARAGON(パラゴン)」だ。「コーヒーの香りはお湯を注いだ瞬間から湯気とともに気化してしまう。冷却したゴールドの球体を介してサーバーに液体を落とすことで、お湯を注いだ直後に立ちこめる最も豊潤なフレーバーをコーヒーの中に閉じ込める役割を担っている」とのこと。

最新のコーヒーマシーンを駆使しながらも「アナログな方が、誠意が伝わることも」と語る。

冷やした球体を媒介すると当然ながら液体の温度が下がるため、タイミングを見計らって球体をスライドさせ温度を保つ。こうして約92度で注ぎ始めた無色透明な湯は、一連のイリュージョンにより芳しいコーヒーへと生まれ変わった。蓋付きのウイスキーグラスに注がれた格調高い味わいが、高貴な輪郭となって記憶に刻まれたことは言うまでもない。

1枚目:蓋付きのウィスキーグラスも香りを愛でる装置のひとつ。

2枚目:コーヒー甘酒は、高度な技術を要する「天目茶碗」という茶器で振る舞われた。

続いてコロンビア産の「インフューズ」を同様にドリップ。パッションフルーツに代表されるトロピカルな香りを放つ一杯は、コニャックグラスに注がれた。飲み口が狭く、ボウル部分がチューリップのように丸く膨らんだ形状のグラスによって、空気に触れる表面積を広げ香りをしっかり溜め込むためだ。

オーディエンスがグラスの美しさに魅せられている間に、手早く準備されたのは、オリジナルの「コーヒー甘酒」である。チョコレートのようなコクとフルティーな酸味が広がるエチオピア産の豆を、エスプレッソで抽出し、甘酒をミルクで割ったものをスチーマーで加熱。最後にエスプレッソの粉を振りかけることで、甘さと深みを重層的に構築した。後味に、ふわりと麹の旨みが鼻腔を抜けるドリンクは、コーヒーの未知なる可能性を感じさせた。

「トップ・オブ・トップ」3種類 3500円

カフェはレトロかつ最先端な下町劇場

まるで魔法のようなコーヒーの世界を堪能したあとは、比類なきクリエイティビティを生み出す土橋氏の歩みを辿りたい。遡ること四半世紀。少年期の土橋氏は、ゲームやアニメにのめり込んでいたという。「偏愛する自分の “推し”に対して、徹底的に情熱を傾けリスペクトする深掘り気質の素養を、趣味の世界のマニアックな大人たちによって育まれた」そうだ。

自分の店を持つまでのコーヒー人生を語る土橋氏。

高校時代を迎えると視線を注ぐターゲットは、次第にコーヒーへと移行。パティシエになりたいという夢も重なり、17歳の頃にスターバックスコーヒーでアルバイトをはじめる。今でこそオートマチックがメインのスタバだが、土橋氏が所属した店ではエスプレッソの抽出も自身で行っていた。その経験で思いがけずコーヒーの奥深さを知った土橋氏は、卒業後すぐに業界へ身を投じたいと願うが、親の意向で一度は大学へ進学。冷めやまぬコーヒー熱が高まり、一年後に退学を決断する。

「退路を断つことで、コーヒーの道を歩む覚悟ができた」という。

ラテアートのストリーマーが話題を呼び、日本中のコーヒーシーンが変革期を迎えていた頃。土橋氏もそのウェーブを逃すまいと、カナダ発の「BLENZ COFFEE」でラテアートの腕を磨く。さらにブラックコーヒーの美味しさに開眼すると、ワールドバリスタチャンピオンで知られるオーストラリア発の「Paul Bassett」へ転身。3年間バリスタとして研鑽を積むなか、当時の上司が新たなコーヒーショップを起業するタイミングで、腕を買われオープニングメンバーとして携わる。それが神保町の名店「GLITCHI COFFEE & ROASTRERS」である。店長を任され5年という歳月を過ごしながらも、「自分の想いをダイレクトに、自由に反映させたい」との思いから独立を試みる。

店名の「Ignis」はラテン語で“火”を意味する。

土橋氏が開業へと挑んだ時期は、くしくもコロナ禍の只中。「コーヒーという飲み物は、所詮は茶色の液体。見た目に変化がつけにくいからこそ、希少性の高い味わいを特別な演出で提供し、訪れる人に楽しんでもらいたい……それを叶える理想の物件は、カウンターのある店。寿司店のようなスタイルなら、コーヒー豆の生産者の物語をダイレクトに伝えられるのでは」と土橋氏は考えた。インターネットの不動産情報だけにたよらず、希望する千駄木エリアへ幾度も自らの足を運ぶなか、パンデミックの災いが福と転じ老舗の寿司店に辿り着く。こうして2020年12月、「Ignis」の舞台は幕を開けた。

歴史を重ねた寿司店の面影を残しながら、コーヒーの未来を語る空間へとアップデート。

オープンした店は、小規模農園で生産されている希少ロットやイノベーションロットをメインに扱う店として、業界でも瞬く間に話題を呼んだ。冒頭で紹介した一杯1万円のオークションピースもそのひとつ。「コーヒーの価格としては高値に感じたとしても、ここでしか味わえない満足度が伴えば、コーヒー自体の価値を底上げすることができる。さらには、フェアトレード的な観点からも農園や生産者への社会貢献につながる」と考えた土橋氏。

目指す方向が固まれば、よりスピーディに自分なりのムーブメントを広めたい。2023年には2店舗目を鎌倉にオープン。携わるスタッフも増え、彼らのトレーニングを行う過程で、淹れたコーヒーを破棄しないために考え抜かれたのが、今では店のシグネチャーとなるコーヒーゼリーである。バーで使われる丸氷の製氷器を用いて、球体のゼリーを考案。カクテルグラスの中で揺らめくビジュアルもさることながら、希少なスペシャルティコーヒーを用いた贅沢な味わいは老若男女を問わず人気のひと品となった。

1枚目:“おまかせ”をオーダすると、プラス200円で同店の代名詞であるコーヒーゼリーもつけられる。

2枚目:希少な豆だけを扱うコンセプトを体現したショーケースは、化粧品のショーケースのよう。

店の営業は午前11時〜18時まで。仕事帰りに立ち寄りたいというコーヒーマニアの要望が募り、満月の夜だけは深夜営業を行う。月の満ち欠けを待ちわびるロマンティックな演出さえも、この店に誘われる所以なのだろう。

テイクアウトカップに描かれたイラストは、常連が描いた「Ignis」と街の情景。そんなエピソードからも、地元の人から愛されていることが伺える。

ignis (イグニス)

住所:東京都文京区千駄木3-44-11

Instagram:@igniscoffe

◾️COFFEE DATA

焙煎度合い: 浅煎り〜中深煎り

焙煎機:「aillio」1kg

グラインダー:マールクーニックEK43

抽出:ペーパー/ハリオ ドリッパースタンド「PARAGON」

種類:シングルオリジンのみ7〜8種類

器:オリジナルの陶芸の器やヴィンテージの茶器、グラスなど