宇治のお茶の歴史は古い。

中国から渡ってきたお茶が、日本で本格的に広まったのは鎌倉時代のこと。ほどなく宇治でお茶の栽培が始まり、やがて宇治茶は一級品とみなされるようになった。足利義満といった政治的有力者らは宇治茶を庇護し、千利休といった茶人もこれを別格の扱いとした。

宇治茶の品格は連綿と受け継がれ、現代に至る。いまや観光地としても有名な宇治だが、そこかしこにお茶を売る店がある。その1つが、「売茶(ばいさ)中村」だ。世界遺産・平等院につながる繁華な通りからやや逸れた所にあって目立たないが、「製茶し立てのお茶を飲める」日本で唯一の茶店として注目を浴びつつある。

どんな店なのだろうか? 興味も手伝って訪れてみた。

幼ない頃から親しんだお茶を仕事に

応対してくれたのは、店主の中村栄志(えいじ)さん。開業して約3年の店を切り盛りする若きオーナーだ。店内にはカウンター席が何席かあり、背後には水墨画を思わせる絵が2幅飾られている。そして、何よりも目立つのが、カウンター越しに見えるいくつもの機械。世界でここにしかない、特注の製茶機器だという。

入り口から見た店内の様子

「お茶は、茶畑から摘んだ新芽を、蒸して揉んで乾燥させて作られます。そこから販売店に並ぶまで日数がかかります。そのため、作りたてのお茶を飲めるのは、製茶場で働く人だけでした。それを、誰でも味わえるようにと、この店を構えました。」

そう語る中村さんだが、お茶との関わりは早い。

「私とお茶との出合いは、幼少期にさかのぼります。祖父は、宇治市の茶商である中村藤吉本店の店主で、父も専務取締役としてそこに勤めていました。仕事をしている姿を見ながら、漠然とお茶の仕事がしたいなと思っていました。

後に父が独立して、茶業を営むようになりました。大学を卒業後、父のすすめもあり、和菓子屋で1年間修行。それから、鹿児島県のお茶の生産農家に行きました。

鹿児島県は、今では静岡県を抜いて日本一のお茶の生産地です。技術も最先端ですし、お茶づくりに関する英知が詰まっている場所です。そこで、約6年かけてお茶のすべてを学び、宇治に帰ってきました。それから1年ほどしてこの店を立ち上げました。2022年10月のことです」

店主の中村栄志さん

機械や手作業で手間暇かけて製茶

「売茶(ばいさ)中村」では、一般の人向けに定期的にワークショップが開かれている。そこでは、店の製茶機器を使って一緒にお茶を作ることもあるという。これらの機器は、店の1つのハイライトといえる。どのように使うのだろうか?

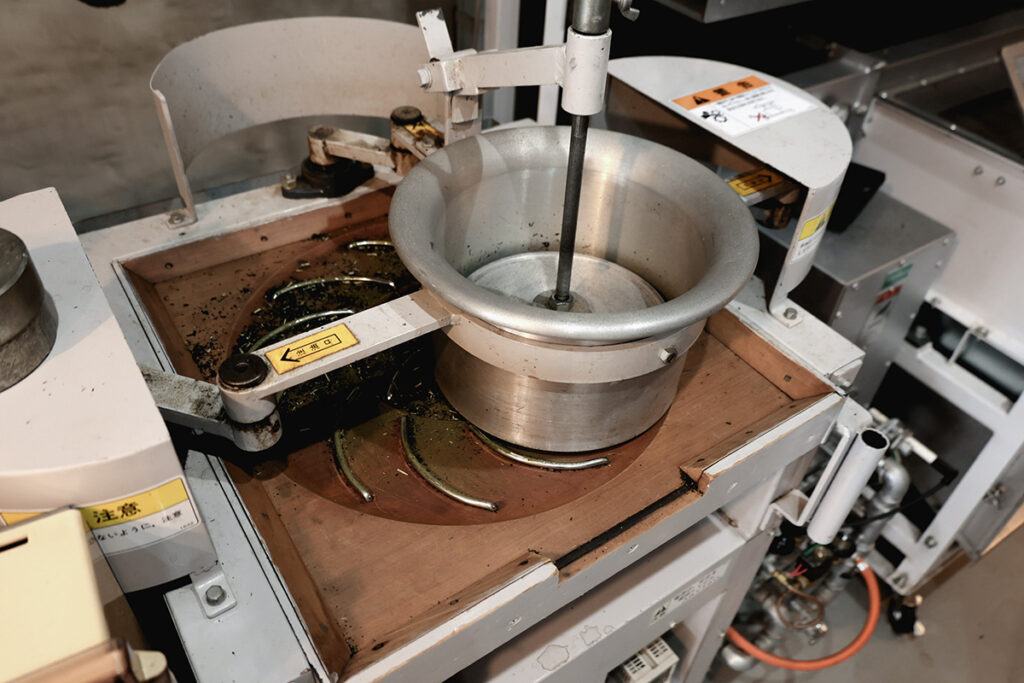

「製茶の工程は一見複雑ですが、基本的には、畑で摘み取ったみずみずしい茶葉の水分を飛ばして乾燥させることです。と言いましても、単純に乾かすというより、圧力をかけて濡れた布を絞るような感じです。その最初の工程では、この機械を使います。中の金属の羽根が熱風とともに回転し、水分を抜きます。

製茶の最初の工程で使われる機器

次の工程では、どうしても発生する茶葉の乾きむらを、いったんフラットにします。これを揉捻(じゅうねん)と呼びます。揉捻では、熱は加えず、代わりに上から圧力をかけて回します。そうすることで、茶葉の水分量が均一となり、お茶を淹れた時に成分が抽出されやすくなります。

圧力をかけて茶葉の水分量を均一にする揉捻機

その後は、別の機械でまた熱風を送り込み、揉みながら乾燥させていきます。それから、曲がったり、捻じれたりした茶葉の形を、まっすぐ伸ばします。最後に、しっかり乾燥させ茶葉の水分をさらに少なくします。このように、機械の力を借りながら時間をかけて、お茶を完成させます。

機械を使わず、昔ながらの手揉みでお茶を作ることもあります。この場合、焙炉(ほいろ)という木製の台に茶葉を撒き、揉んでいきます。焙炉の下にはガスの熱源があって、茶葉を乾燥させながらの作業です。終わるまで7時間ぐらいかかります。途中で長時間の休憩を入れるわけにはいかず、かなりの重労働ですが、それだけにいいものができます」

手揉みでお茶を作る台となる焙炉

人との出逢いを大事にする

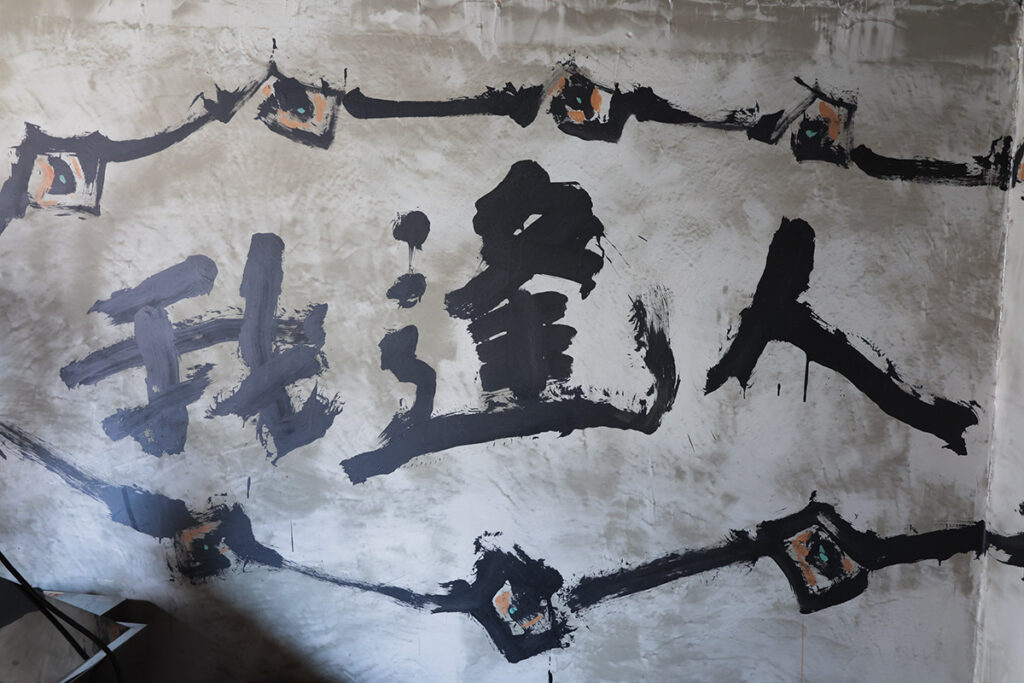

ところで、この製茶スペースの壁には、「我逢人(がほうじん)」と大きく書かれている。どのような意味がこめられているのだろうか?

「淡路島に潮音寺というお寺があります。そこの住職で書家の南岳杲雲(なんがくこううん)さんに書いてもらいました。これは、『我、人に逢うなり』という道元の言葉です。道元は、鎌倉時代初期の僧侶で、禅宗の一派である曹洞宗の開祖です。道元は、師を求めて中国に渡り、念願の師に出逢ったときの喜びをこう表したのですね。以来、道元は弟子に対し、人に逢うことの重要性を折に触れて説きました。

『我逢人』は、店主である私の心がけとして掲げています。製茶を教えてくれた鹿児島の修行先との出逢い、揉みたて茶を提供してくれる農家との出逢い、店を施工した設計士や職人との出逢い……。そうした出逢いに支えられて、この店があり、今の私がいます。これからも、多くの出逢いがあるでしょう。その1つ1つを大事にしながら、お茶をつくり続けていくつもりです」

壁に大書された「我逢人」の字

生まれて初めての味わいに言葉を失う

ひととおり店内の説明をいただいたところで、お茶を注文した。

メニューは、大まかにコースメニューと単品に分かれる。コースメニューの1つには、「でき立て煎茶〈我逢〉三種」と書かれている。この「三種」は、お茶の品種リストから自由に選べる。リストを見ると、お茶ごとに「やわらかさ」「コク」「甘味」といった要素の多寡が、レーダーチャートで表示されていて、なかなか面白い趣向。今回は、中村さんのお任せにしていただく。

お茶ごとに1つの急須、1つの茶碗が使われる。急須はデザインがいろいろあって興味が引かれる。

「宇治の土を使った常滑焼(とこなめやき)の急須です。急須作家さんが作った珍しいものや、金継ぎや銀継ぎを施したものもあります。お客さんに見て楽しんでもらえるよう、互いに似ていない急須を並べて、お茶を淹れます」と中村さん。

来店客は、1日に30人前後だという。1人1人の話し相手をしながら、何種類ものお茶を淹れるのは、はたから見て大変そうだが、中村さんの顔に苦労はにじまない。本当にこの仕事を楽しんでいるのだろう。

3碗にお茶が淹れられ、馥郁(ふくいく)たる香りがほのかに漂う。冷めないうちに口に運ぶ。気の利いた言葉を言うつもりであったが、それが出てこない。

「なんか……初めて飲む飲み物というかんじですね。特に真ん中のお茶は……」

絶妙においしいのだが、どう感想を言うべきか、その後の語を継げずにいると、

「出汁(だし)のようでしょう? お茶なのに旨味成分がたっぷり入っていて出汁に近いのです」と、中村さんが助け舟を出してくれた。

そう、出汁に近いのだが、たしかにお茶だ。このとき筆者の脳裏には、青々と広がる茶畑が映じた。自分は独りその茶畑にいて、清涼な香りに包まれながら、生まれて初めて知った味に歓喜している……。

あとから振り返ると、自分はその刹那、お茶の桃源郷に飛んでいたのかもしれない。不思議な心象が、いつまでも残る店であった。

売茶中村

住所:〒611-0021 京都府宇治市宇治蓮華49

営業時間:12:00~18:00

定休日:水・木曜

ウェブサイト: https://baisa.jp

Instagram:@baisa_nakamura